Melilla. A cien años del desastre. Sus curiosidades. Mis opiniones (Luis Oraa Gorgas)

Luis Oraa, teniente coronel de Caballería en situación de reserva (XLI promoción), nos cuenta en este artículo escrito en abril de 2020 (durante el periodo de confinamiento que vivimos durante la pandemia) algunas curiosidades y reflexiones sobre el Desastre de Annual, mezcladas con vivencias personales de su etapa en activo.

PRÓLOGO:

En estas páginas ofrezco, sobre todo, tres aspectos desde una perspectiva curiosa, por tratarlos bajo el prisma de las anécdotas acontecidas en los sucesivos periodos de tiempo desarrollados.

Por un lado y de forma principal, narro los sucesos que a mí más me impresionaron acerca del derrumbamiento y posterior reconquista de la zona de acción de la Comandancia General de Melilla, durante el fatídico año de 1921, hace ahora exactamente 100 años. A los hechos históricos añado mis comentarios, sobre todo militares, fruto de mis más de 30 años de servicio en el Ejército español.

De forma secundaria, he intentado relacionar lo expresado en el párrafo anterior, con mis vivencias anecdóticas que tuve en las diferentes unidades, en las que presté servicio durante mis distintos empleos militares.

Por último y haciendo gala al título de este libro, pretendo dar a conocer a mi querida Melilla, la ciudad que me vio nacer, escribiendo acerca de mis experiencias vividas en ella mientras residí durante las dos fases en las que allí estuve; una primera como niño hasta finales de 1974 y otra bien distinta como padre de familia y teniente de Caballería con destino en el laureado Regimiento Alcántara, desde 1988 hasta finales de 1992.

1.- Situación previa. Melilla, 1 de enero de 1921.

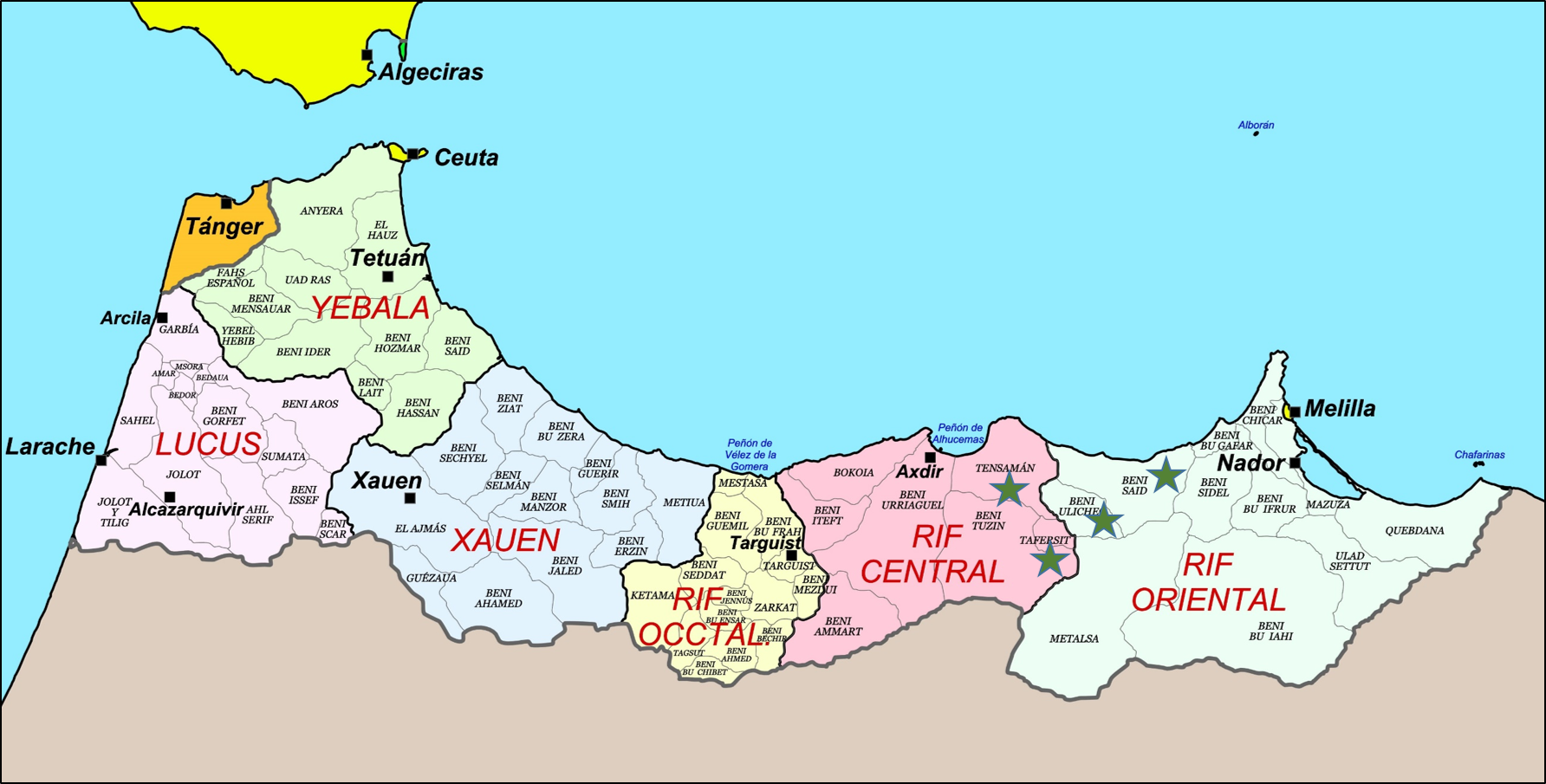

Desde hace años, España se encontraba ejerciendo un protectorado en la zona norte de Marruecos, en base a varios tratados internacionales, sobre todo como consecuencia de la Conferencia de Algeciras en 1906 y posteriormente con el Tratado de Fez de 1912. En el primero de ellos, se acordó que fuesen exclusivamente Francia y España los que ejerciesen su influencia sobre Marruecos y, en el segundo, se estableció que España controlase la zona norte, más pobre y rebelde, mientras que Francia lo realizaría sobre la zona sur, más extensa y rica.

La misión de España era clara, muy similar a las misiones internacionales que se vienen realizando, desde primeros de los 90, pues debía velar por la tranquilidad de la zona asignada y prestar asistencia al Gobierno marroquí (Majzén). Para esto, el Marruecos español se dividió en tres áreas, llamadas Comandancias Generales, con cabeceras en Ceuta, Larache y Melilla, dependientes estas del Alto comisario, jefe de la Alta Comisaría de España en Marruecos, con sede en Tetuán.

Centrándonos en la zona oriental de nuestro protectorado, con capital en Melilla, esta contaba con una extensión de terreno de unos 250 km de largo por 100 de ancho, es decir unos 25.000 Km2 de superficie, de la que, hasta esta fecha, solamente había conseguido controlar el 20%, teniendo en cuenta el tipo de terreno, las "harcas" habitantes de la zona y los medios propios, básicamente constituidos por las fuerzas de la Comandancia General de Melilla.

Las características de la zona se pueden resumir en un tipo de terreno ondulado y de secano, con temperaturas altas, escasa pluviosidad, habitadas por indígenas llamados moros, que se reunían en grupos tribales o "harcas", y que, en general, se dedicaban al cultivo o al pastoreo. Los moros, en su gran mayoría musulmanes, por principio son guerreros, amantes de las armas y no muy serviciales con los extranjeros, sobre todo si reciben poco a cambio, y mucho menos con los cristianos, siendo los beniurriagueles, habitantes de la zona de Alhucemas, los más peligrosos. Todo esto nos hace pensar que no debían ser muy diferentes al resto de los humanos.

El moro es persona austera, acostumbrada a luchar en defensa de su tierra y de los suyos, su impedimenta logística, muy rudimentaria, consiste en llevar, en su bolsa de cuero, unos mendrugos de pan, munición y el Corán, siendo capaz de estar en un sitio concreto durante días.

Recuerdo, en mis salidas por la zona, al pasar a la ida por la mañana, ver un moro en cuclillas bajo un árbol y volverlo a ver, en la misma situación, al regreso, pidiéndote, en el caso de que pararas y aun siendo un niño, un garro (cigarro) por un manojo de espárragos silvestres, un camaleón o unas naranjas.

El Ejército español de la zona, en 1921, se podía definir como poco moderno, en relación al del resto de países europeos que habían sufrido la I guerra mundial, pues en ella se desarrollaron las ametralladoras, vehículos a motor, y sobre todo los carros de combate (tanques), tanto de ruedas como de cadenas. Pues bien, en la zona de Melilla, el transporte de tropas, armamento, municiones y de todo tipo de recursos, se realizaba sobre todo a lomo o arrastre de ganado caballar y mular, ya que no había más de 24 camiones, con un 75% de operatividad y algunos vehículos entre oficiales y particulares.

Las Unidades existentes se clasificaban en europeas e indígenas; de las primeras, con unos 16.000 efectivos, se encontraban 4 regimientos de Infantería a tres batallones, de unos 1000 hombres, más un batallón disciplinario, ocupándose, estas cinco unidades, de un subsector de territorio. También contaba con un regimiento de Caballería, el "Alcántara 14", a 5 escuadrones de sables y 1 de ametralladoras, otro regimiento de Artillería y varias unidades de zapadores, transmisiones, intendencia, compañía de mar y sanidad con tres ambulancias a motor.

En conclusión, existía un gran desequilibrio entre unidades de maniobra (Infantería y Caballería), de apoyos, tanto de fuego (Artillería) como de combate (Zapadores y Transmisiones), y logísticas, por lo que de las primeras se utilizaba gran cantidad de hombres para satisfacer a las últimas.

En cuanto a Unidades de indígenas, con unos 4000 efectivos voluntarios y profesionales, al mando de oficiales españoles, se encontraban las de Policía, a razón de una mía, de unos 100 hombres por cábila, un grupo de fuerzas regulares indígenas, "Melilla núm. 2", a 3 tabores (batallones) de infantería y 3 escuadrones de Caballería, así como una serie de "harcas" auxiliares, del tipo milicias irregulares; es decir, moros afectos a España con fusila en su poder, arma que, sin embargo, no estaba permitida que contaran con ella los civiles españoles. En aquella época, se decía que un soldado moro equivalía a tres, el español que se ahorra, el que se adquiere y el que se resta al enemigo.

Al no haberse creado todavía el Ejército del Aire, en la zona existía un aeródromo cerca de Zeluán con seis aparatos y unos 50 de tropa del servicio de aviación, todo ello perteneciente al Ejército de Tierra. Los aviones eran utilizados tanto para realizar reconocimientos aéreos como para bombardear, de forma muy primitiva, así como transportar recursos variados.

En conclusión, el Ejército de la zona oriental contaba con unas pocas unidades indígenas, que constituían el 20% del total, muy preparadas para el combate, así como con experiencia en el mismo, y con un gran número de tropa europea, poco instruida, de servicio militar obligatorio de tres años, teniendo previsto reducirlo a dos. Hay que añadir, en aquella época, la existencia del soldado de cuota; este procedía normalmente de la clase media o alta de la sociedad, el cual, mediante el pago de una cantidad de dinero, realizaba escasamente tres meses de servicio en verano y en la unidad que elegía.

En los regimientos de Infantería y Caballería, de 1921, existían compañías y escuadrones de voluntarios, constituyendo un quinto del total, muy similares a la tropa voluntaria actual, aunque muchos de estos se pasaban a los Regulares o al Tercio por contar con mejoras económicas, de vida, de aventura y combate.

Como es norma en la sociedad española del pasado siglo y del actual, no se veía bien la existencia de bajas entre la tropa fuera del territorio español. En base a lo anterior, el gobierno creó las unidades indígenas en 1911, y el Tercio de extranjeros en 1920, aunque este último se encontraba en la zona occidental del protectorado, con unos resultados espectaculares de eficacia, por parte de ambas unidades.

El tema tropa profesional, tropa de reemplazo, ha sido siempre un asunto de discusión, que he vivido durante mis años de servicio en la Caballería española y que se puede resumir en el declive del servicio militar, pasando de 12 a 9 meses, a principios de los 90, hasta su disolución en el 2000, creando un ejército de voluntarios, más que profesional, ya que los compromisos deben ser renovados cada diez años.

La tropa de reemplazo cambió bastante, tanto como la sociedad, pues no era lo mismo el soldado de los años 80 que el de finales de los 90. El primero era más de campo, recuerdo a uno de mis soldados del escuadrón mecanizado, del Regimiento Lusitania 8 de Valencia, matar a una liebre de una pedrada, en plena ejecución de un tema táctico, y ofrecérmela mientras bebíamos vino peleón de la bota de la sección, cuando realizábamos el juicio crítico correspondiente, tras la realización del ejercicio. Hoy esto sería imposible, sobre todo lo relativo al uso de la bota de vino que tantos buenos y entrañables momentos produjo.

Al final de su época, el servicio militar obligatorio se fue devaluando tanto que el soldado no se encontraba activo en el escuadrón más de 6 meses, pues a los 9 meses de servicio había que descontar el mes y medio de instrucción básica y el mes de permiso. Ahora que durante esos 6 meses no paraba, al menos con los que yo contaba en el primer escuadrón de carros, del Regimiento Montesa 3 de Ceuta, ya que, al ser un regimiento con tan solo 270 de tropa cuando estaba al completo, y de ocupar él solo un acuartelamiento, la tropa tenía que realizar los servicios propios, librando escasamente tres o cuatro días a la semana.

A lo anterior, había que añadir las jornadas continuadas de instrucción, la instrucción nocturna, las maniobras en la península y, sobre 1996, el inicio de los servicios de frontera, que consistían en pasar tres días vigilando la entrada de "sin papeles" procedentes de Marruecos.

Tal era la cantidad de servicios a realizar que cierto día se me presentó el padre de un soldado, residente en Ceuta, para decirme que su hijo al día siguiente no iría a la frontera por ser el cumpleaños de su madre y que no había derecho a que hiciera tantos servicios. Di al padre las explicaciones pertinentes y añadí que sería mejor que esa decisión la tomara su hijo, que por cierto tomó la acertada, mientras por dentro yo pensaba ¿Por qué existirán los excedentes de cupo?, ¿Por qué los objetores de conciencia no realizan la mili en las unidades de servicios de los acuartelamientos? ¿Por qué tantas exigencias médicas si en el Ejército hay puestos para todos? Creo que Millán Astray llegó a decir: Quién no sirve para matar, sirve para morir; es decir, que todo el mundo vale para el Ejército y hasta me pregunté ¿Por qué no cumple también la mujer con las Fuerzas Armadas a través del servicio militar obligatorio?

Ya de comandante y destinado en los regimientos de Caballería Villaviciosa 14 en Madrid y Farnesio 12 de Valladolid, pude comprobar las ventajas de contar con tropa voluntaria, llamada profesional, en lo relativo a su formación y experiencia; fruto sobre todo de las misiones internacionales de Bosnia y Kosovo y de< poder dotar al Ejército de material moderno y sofisticado. También me di cuenta de que las unidades iban disminuyendo y que las maniobras y ejercicios se reducían en el tiempo, pues el coste de ellos era infinitamente superior, con este tipo de tropa, a la que había que pagar como correspondía.

De los oficiales de 1921 se puede decir que tenían una buena formación, de unos 3 años de carrera, aunque muchos eran demasiado jóvenes, pues podían ingresar con 14 años y salir con 17 años como segundos tenientes y así mandar unos 30 soldados, europeos o indígenas, en ambiente hostil. También existían los procedentes de suboficial, con más edad que los primeros, y los de la escala de complemento con contratos temporales.

Siendo teniente de Caballería, años 80, había una gran variedad de oficiales en los regimientos, estábamos los de la escala activa, procedentes de la Academia General Militar, los de la escala especial, procedentes de suboficiales, los de la escala auxiliar, procedentes de subtenientes, los de complemento, procedentes del reenganche de los de IMEC; estos últimos, estudiantes universitarios que realizaban el servicio militar obligatorio con el grado de alférez durante 6 meses de prácticas, a los que casualmente siempre les tocaba realizar los servicios de oficial, tanto de guardia como de cuartel, los 24 de diciembre de todos los años.

En cuanto a los suboficiales, en 1921, estos procedían de la tropa, con más de seis años de servicio, debiendo pasar previamente por una academia de formación, siendo sus cometidos de tipo administrativo. Los sargentos pertenecían a la tropa, procedentes de cabo, y constituían, como en la actualidad, el eslabón fundamental que enlaza a los oficiales con los cabos y soldados.

En mis tiempos, convivieron diferentes tipos de suboficiales; unos llamados de escala activa, que procedían de tropa; otros salidos de la Academia General Básica de Suboficiales, tras tres años de estudios, pudiendo ingresar con 16 años; otros los regimentales formados durante el servicio militar y que conseguían plaza tras su licencia; y, por último, los de IMEC, estudiantes universitarios que realizaban 6 meses de prácticas en las unidades. Cada uno con sus características y, en cuanto a los dos primeros, magníficos profesionales; en general, se decía que los de la escala activa eran de mayor empleo, con más experiencia y ocupaban puestos administrativos, pues habían pasado obligatoriamente por los empleos de soldado, cabo y cabo 1º, mientras que los de la Básica podían acceder directamente de paisano.

Debido a que, en 1921, el reglamento de condecoraciones se encuentra anulado, pendiente de aprobar uno nuevo, y a la existencia de la Juntas de defensa contrarias a los ascensos por méritos de guerra, hacía que muchos de los oficiales, menos jóvenes, se encontraban a disgusto en África, pensando que sus compañeros de armas, destinados en la península, ascendían igual que ellos, sin tener que pasar las penalidades de la vida en campaña, que aquellos sufrían lejos de la familia.

A pesar de licenciar a unos 4500 hombres, a primeros del 21, y de no poder utilizar el nuevo reemplazo hasta mayo, por tener que realizar el periodo de instrucción básico, el cual juró bandera el 21 de mayo, ante su general, día del cumpleaños del Rey Alfonso XIII, en la Plaza de España de Melilla, la Comandancia General de Melilla inició un nuevo avance, utilizando los tres típicos escalones de la época. En primer lugar, el del Banco de España, pagando a las cábilas a someter; en segundo, a las tropas indígenas; y, en tercero, como reserva, a las unidades europeas. Los moros decían, hablando de los ingleses, que pegan y pagan, de los franceses que pegan y no pagan y de los españoles que ni pegan ni pagan. Otro dicho de la época, y no con poca razón, era el de cábila abandonada, cábila sublevada.

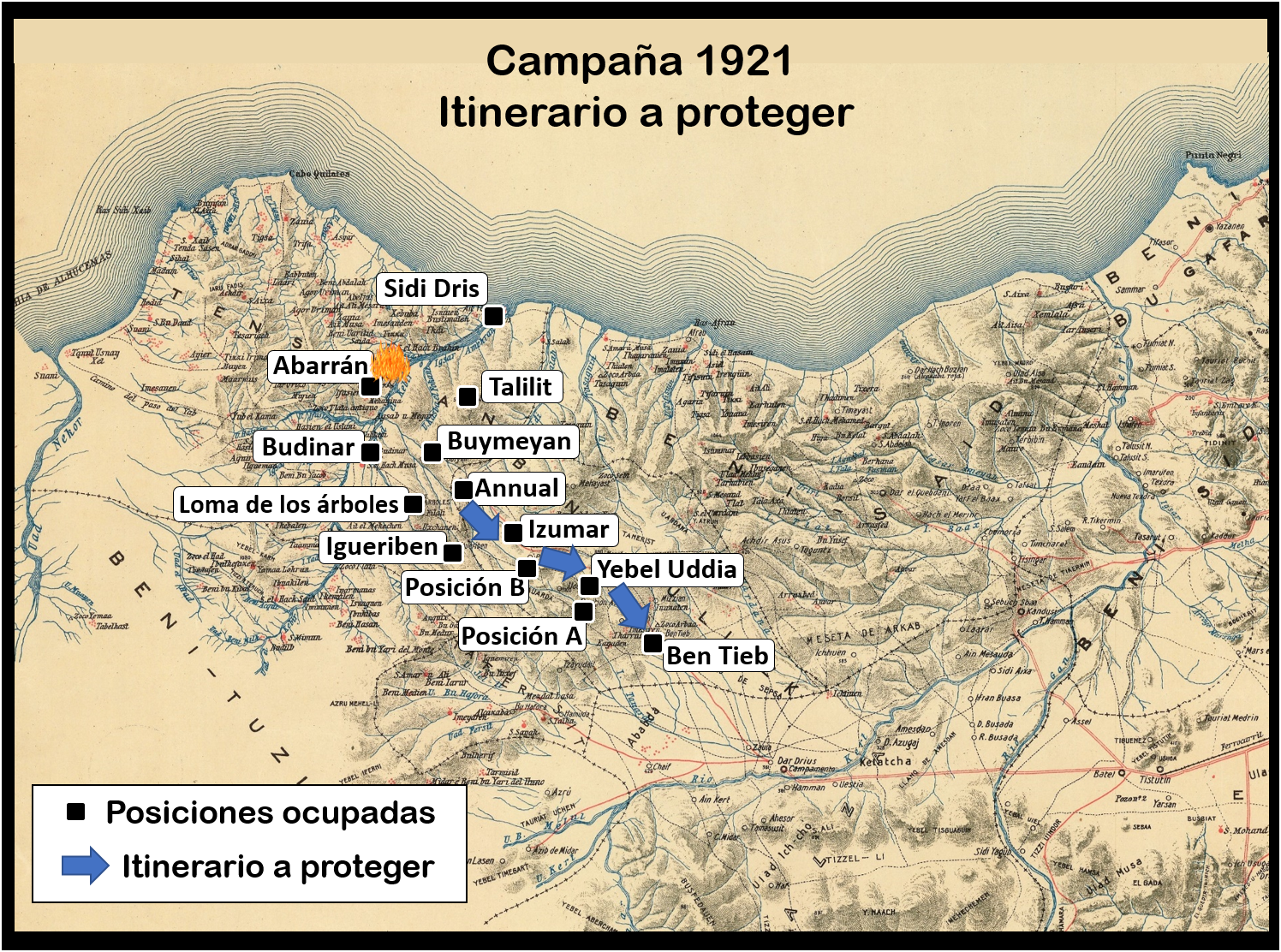

El 15 enero se tomó Annual, en febrero se ocupó Dar Buymeyan y en marzo Sidi Dris, posición situada en la costa del mediterráneo, alcanzándose así una línea de posiciones a unos 130 Km al oeste de Melilla, en dirección a la bahía de Alhucemas, objetivo perseguido por la Comandancia General de Melilla, con conocimiento de los estamentos superiores tanto militares como del gobierno central.

Una vez analizadas las unidades de combate, tanto propias como enemigas, es de vital importancia hacerlo también con los líderes de ambos combatientes:

Sidi Abdelkrim, cabecilla indiscutible de la rebelión, era hijo de uno de los jefes de los beniurriagueles de la costa; nació en Axdir en 1882, estudió primeramente en la escuela de la isla española de Alhucemas, situada frente a su casa, y luego continuó con el bachillerato en Melilla, cursando, con posterioridad, derecho musulmán y estudios superiores del Corán en la ciudad de Fez. Llegó a ser Cadí (juez de jueces de asuntos indígenas) en la zona de Melilla y redactor del periódico local de esa ciudad "El Telegrama del Rif". Dio clases de árabe en Melilla a oficiales del Ejército que trataban con tropa indígena, era germanófilo y anti francés y, por este motivo y durante la primera guerra mundial, fue encarcelado, a instancias de Francia, en la prisión de Rostrogordo en de Melilla, de la que trató de huir, rompiéndose una pierna al descolgarse por una ventana ayudado de una cuerda que no llegaba al suelo. Al finalizar la guerra europea fue liberado y restaurado a su cargo de juez en Melilla.

En 1919 pidió permiso, por motivo de salud de su padre, y se trasladó a Axdir, de donde ya no volvió, cambiando drásticamente sus relaciones con España y organizando lo que llamó la República Independiente del RIF, enfrentándose a todo país que quisiera el dominio de su territorio. Tras los 5 años de apogeo, a causa del desembarco de Alhucemas de 1926 y del imparable avance del Ejército español, Abdelkrim prefirió entregarse a los franceses, que lo deportaron a la isla de Reunión, muriendo finalmente en El Cairo en 1963.

Su hermano menor, Sidi Mohamed, estudió bachiller en Málaga y posteriormente ingeniería de minas en Madrid, de donde regresó a Axdir, sin finalizar la carrera, para hacerse cargo del aspecto militar del nuevo proyecto de su hermano.

El general de división Dámaso Berenguer nació en Cuba en 1874; militar de Caballería, ascendió a comandante con 25 años de edad, coincidiendo con la entrega de Cuba en la que lucho hasta el final. Creó las Fuerzas Regulares Indígenas, alcanzando el generalato con 40 años. Contaba con buenas dotes políticas, por lo que fue ministro de la guerra durante seis años; obtuvo el cargo de Alto Comisario de España en Marruecos, haciéndose cargo del puesto el 2 de febrero de 1919, en Tetuán, y pasando a depender de él las tres comandancias generales del protectorado.

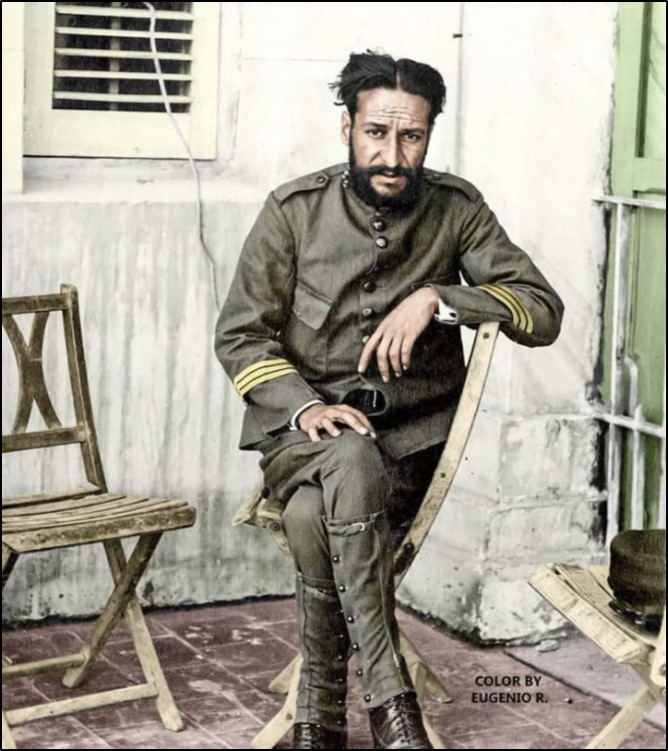

El general de división Fernández Silvestre nació en Cuba el 16 de diciembre de 1871, también de Caballería y de la misma promoción que Berenguer, marchó a Cuba en 1895 como teniente, participando en numerosos combates; sufrió 22 heridas y, en cierta ocasión, los mambises le ataron a un árbol tras acuchillarle 11 veces, dándole por muerto. Su carrera militar fue meteórica y siempre lo achacó a su buena estrella; en cinco años, pasó de alférez a comandante (yo tardé casi 15 en conseguirlo) y con ese empleo fue destinado a Melilla, estudiando de forma exitosa el árabe. Ascendió a general a los 6 meses de servicio como coronel.

Lo más curioso es que estuvo únicamente un año de capitán, tiempo escasísimo, ya que para mí este es un empleo fundamental en la formación de un oficial, pues es el empleo de mando de los escuadrones de Caballería, unidades similares a las compañías, en el que empiezas a notar la soledad del mando en las decisiones, a la vez que la cercanía de tus subordinados, a la hora de poder comprobar el cumplimiento de tus órdenes. En este aspecto soy afortunado, pues mandé escuadrón durante todo mi empleo de capitán, durante casi siete años, en el Regimiento Montesa 3 de Ceuta, en donde todavía el escuadrón dependía directamente del coronel, al no estar encuadrado en unidad tipo grupo.

Silvestre estuvo muchos años en África y llegó a ser ayudante del Rey Alfonso XIII e incluso su amigo personal; de hecho, dicen que se cuadraba ante el retrato que de él tenía en su despacho de Melilla. Se hizo cargo de la Comandancia General de Melilla en 1920, pasando a depender, una vez más, de su compañero de promoción, el general Berenguer, a pesar de ser éste más moderno que aquél. En general, se decía de él que era hombre impulsivo, echado para adelante y valiente, aunque no le gustaba que le llevaran la contraria cuando tenía una idea de maniobra preconcebida, como la que tenía acerca de continuar el avance hacia Alhucemas, lo cual dividía a su estado mayor y demás asesores entre a favor y detractores, haciendo más caso a los primeros.

Curioso personaje fue Angel Girelli, teniente coronel italiano en la reserva que conocía muy bien el terreno, iba y venía de la zona de Beniurriaguel a Melilla, donde residía; era un aventurero que se dedicaba a denuncias mineras. Silvestre se apoyaba en sus informes e iba al campo con él, en contra de la opinión de los capitanes de la Policía Indígena. Se despidió de Melilla por ser movilizado para la II Guerra Mundial.

El general de brigada Felipe Navarro y Ceballos-Escalera, también de Caballería, participó en las guerras de Cuba y Filipinas; coincidió con Silvestre en Larache y Ceuta y, por último, ocupó el cargo en Melilla de general segundo jefe el 20 de octubre de 1920. Al general Navarro lo conoceremos más, a través de los capítulos de este libro, por convertirse, a la muerte de Silvestre, en el jefe de todas las unidades que combatían en la zona oriental del protectorado, sin contar las que defendían la ciudad de Melilla una vez llegado Berenguer a esta plaza.

Me resulta tremendamente curioso el comprobar que los dos jefes más importantes de Melilla, y el inmediato superior, en esa época, procediesen del Arma de Caballería, pues lógicamente era difícil, ya que nuestra Arma ha sido siempre menos numerosa que la Infantería

Estando de teniente en Melilla, a finales de los 80, tuvimos suerte de contar con un general segundo jefe de Caballería, quien además había mandado previamente nuestro querido Regimiento Alcántara.

Otro aspecto a considerar es el de que un jefe sea "mas moderno" que su subordinado, como el caso de Berenguer y Silvestre, que indudablemente no ayuda mucho a la subordinación, sobre todo en el Ejército, donde siempre se ha dicho que la antigüedad es un grado.

Situación similar es la que yo viví en mi último destino militar, de mayo de 2007 a diciembre de 2009, como teniente coronel jefe del Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras (Cantabria). Tenía a mi cargo tres unidades, el Depósito de Sementales de Santander, mandado por un teniente coronel veterinario más antiguo que yo y, para más inri, en esa misma unidad estaba destinado un compañero mío, de promoción y de Caballería, más antiguo que yo; también dependía de mi la Yeguada Militar de Ibio (Cantabria) mandada por un comandante de Caballería; y, por último, la Yeguada Militar de Lore Toki (Guipúzcoa) al mando de otro comandante de Caballería.

De lo anterior, podría estar hablando días y días, ya que fue todo un poco "sui generis", pues tomé el mando siendo todavía comandante, tras haber sido cesados los coroneles jefes de las tres unidades subordinadas, como consecuencia de querer, el mando, reunirlas en el pequeño concejo de Ibio, dependiente del Ayuntamiento de Mazcuerras, donde ya se encontraba la yeguada del mismo nombre, liberando así terrenos en favor de los ayuntamientos correspondientes.

En la vida de un oficial español se podrán olvidar muchas vicisitudes, nombres, lugar etc., pero lo que nunca le pasará inadvertido, a un joven teniente recién salido de la Academia, será su primer capitán. En mi caso así ha sido, pues muchas fueron las vivencias que con él tuve, a pesar del escaso año que estuve a sus órdenes en el escuadrón mecanizado del Regimiento de Caballería Lusitania 8 de Valencia.

La anécdota más divertida, de aquella época, fue la que sucedió estando de maniobras en el pueblo de Ademúz, durante la semana de las fuerzas armadas, creo que por mayo de 1987. Allí fuimos con la finalidad de enseñar el material, vehículos y armamento, con el que contábamos, a los habitantes de esa población, por lo que llevamos un poco de todo, vehículos ligeros, camiones, ambulancia, blindado de ruedas (VEC), de cadenas (TOA), morteros, antiaéreas e incluso un carro de combate M-47 de la época. El ayuntamiento nos ofreció un lugar, a la rivera de un río cercano a la población y allí desplegamos el material y montamos el vivac, al cual venían los habitantes a subirse a los vehículos, dar una vuelta en ellos y a pasar un buen rato con nosotros. Había tantos mosquitos en la zona que teníamos que estar constantemente fumando para apartarlos de la cara. Cierta tarde, aprovechando el descanso de después de comer, los tenientes estábamos charlando con el capitán, cuando de pronto observé que la corriente del rio se llevaba una plancheta de poliuretano, de las que usábamos para dormir. Yo que ya conocía las intempestivas salidas de mi capitán, me coloqué delante de él, haciendo de pantalla para que no viera la situación, que, al no ser posible y al ver aquello, se dirigió a mi compañero y le dijo coge esa plancheta que se está llevando la corriente; a lo que le contestó, en plan campechano, que vaya Luis que es más moderno; el capitán dijo tienes razón y, dirigiéndose a mí, dijo Luisito recoge la plancheta. Yo, por seguir un poco la broma, ya que teníamos confianza con él, le dije mi capitán que vaya el médico que es el que mejor sabe nadar. El capitán no aguantó más, no sabíamos que iba en serio, y se metió en el rio, de uniforme y con el agua hasta el pecho, cogió la mencionada plancheta y salió del agua, dirigiéndose a sus tenientes y gritándonos, como un desesperado, que nos iba a arrestar de por vida.

Los tres tenientes, en perfecta posición de firmes, aguantamos el chaparrón, hasta que a mí me entró la risa, lo que le descompuso, y plantándose delante de mi cara me increpó añadiendo que no era momento de alegrías, a lo que me justifiqué diciéndole: que cómo no se había quitado la pistola para bañarse. La contestación le hizo gracia y al tocarse los bolsillos laterales del pantalón de instrucción, se dio cuenta que tenía todos los billetes, que guardaba, del dinero del fondo de atención general del escuadrón. Para vernos, todo un cuadro; formamos a la tropa y les fuimos entregando a razón de cuatro billetes por cada uno, colocándoselos entre los dedos, a fin de que movieran las manos, consiguiendo así recoger, al cabo de una hora, el preciado papel seco, sin más novedad que haber pasado una buena e inolvidable tarde, gracias a las ocurrencias de mi primer capitán, quien, sobre todo y sin duda, me inculcó la confianza ciega en el subordinado, que es la que demostró, al menos conmigo, mientras estuve a sus órdenes.

2.- ABARRAN.

A las 01:00 h., del 01 de junio, se inició el movimiento para la ocupación de monte Abarrán, se trataba de una altura situada a unos 10 Km de Annual, al otro lado del río Amekrán, vital para consolidar la comunicación entre Buymeyan y Sidi Dris y porque la harca de Abd-el -Krim pretendía ocuparla. Para esto se organizó una columna, integrada tanto por los que quedarán allí como por los que les apoyarán, en base a 3 mías de policía, 3 compañías de regulares, 1 escuadrón de regulares, 2 compañías de ametralladoras del regimiento Ceriñola, 2 compañías de zapadores, 1 batería de artillería, 1 compañía de Intendencia, constituyendo un total de 1461 h. y 485 cabezas de ganado.

Creo interesante comentar la variedad de unidades y sus cometidos, a fin de facilitar la comprensión de la columna constituida:

Las mías de policía eran unidades indígenas, de unos 100 efectivos, cuyo cometido principal era, como su nombre indica, el control policial de la población de su cábila, pero, al no contar con suficientes fuerzas indígenas de choque, había que emplearlas en misiones de combate, como fuerzas del tipo Infantería/Caballería, según fueran a pie o a caballo, disminuyendo así su eficacia en las labores de policía que traerá tan terribles resultados.

Las compañías de regulares eran unidades indígenas de Infantería, de unos 120 efectivos, cada uno con un fusil, bien instruidos, con finalidad de combatir a pie, ocupar y consolidar las posiciones.

Los escuadrones de Caballería, a razón de unos 80 jinetes indígenas, cada uno con una carabina, arma más corta y manejable que el fusil, tenían como misiones principales el reconocimiento del terreno y enemigo, proporcionado seguridad al resto de la columna, pudiendo combatir a caballo o pie a tierra.

Las compañías de ametralladoras, con unos 50 hombres y 6 ametralladoras, con finalidad de apoyar con el fuego tenso, rápido y automático de sus armas principales.

Compañías de zapadores, pertenecientes a Ingenieros, de unos 100 hombres europeos, para cometidos de organización del terreno, es decir, levantamiento de parapetos, alambradas, cavado de trincheras…, facilitar el movimiento a nuestras fuerzas, reduciendo los obstáculos encontrados y dificultando el del enemigo, mediante la construcción de los mismos, esto es, facilitar la acción a los propios y dificultarla al contrario.

Equipo de transmisiones de Ingenieros, con unos 3 hombres europeos para realizar los enlaces necesarios a través del heliógrafo, aparato que emite destellos luminosos mediante la proyección, en un espejo, de la luz solar o artificial.

Batería de Artillería: de unos 40-60 efectivos europeos, dependiendo del número de cañones que utilicen, de 4 a 8 piezas, que emplean realizando fuegos precisos y profundos (de hasta 5 Km), sobre concentraciones de personal enemigo.

Compañía de Intendencia: de unos 100 de tropa europea, para transporte y entrega de todo lo necesario para vivir y combatir, munición para fusilería, raciones de comida… y sobre todo agua, pues de la munición de gran calibre, para cañones, se encargaba el servicio de Artillería.

Como pueden ver se trataba de un conjunto armónico, pues como en un equipo de futbol hay delanteros, defensas, medios, portero, entrenador..., en los ejércitos existen la Infantería, Caballería, Artillería…etc. en la que todos necesitamos de todos para cumplir las misiones encomendadas, sin olvidar que el apoyo hay que facilitárselo a las unidades de maniobra, esto es a Infantería y Caballería.

En contra de toda lógica me sucedió lo siguiente, durante unas maniobras en el campo militar de Chinchilla, podría ser en enero de 1987, con temperaturas heladoras, en las que el agua de los aljibes se congelaba, los motores de los vehículos no funcionaban correctamente; dormíamos en las tiendas vestidos dentro de los sacos y cuando sonaba el toque de diana, para levantarnos, pensaba como voy a salir fuera de la tienda si aquí dentro estoy helado, pues muy fácil, ya que una vez en el exterior estábamos todos saltando sin parar.

A pesar del frio, los ejercicios continuaron y recibí la orden de pasar agregado, con la sección mecanizada, que yo mandaba, a una compañía de zapadores para realizar un "helitransporte" y ocupar una posición defensiva en una alturas. Me quedé de piedra, pues no daba crédito, ya que se trataba de lo contrario a lo que yo había estudiado; la Caballería agregada a Zapadores para realizar una maniobra más propia de Caballería que de los Ingenieros. En fin: Disciplina nunca bien definida ni comprendida...

La columna al mando del comandante Villar, de la policía indígena, por cierto, unidad demasiado compleja para un comandante, alcanzó Abarrán sobre las 05:30 h., iniciando los trabajos de fortificación de la posición, en base a parapetos de 1,5 ms. de altura, alambrada doble, así como los encaminados al levantamiento de tiendas, depósitos de municiones, etc.

A las 11:30 h. las unidades iniciaron la marcha de regreso hacia Annual, excepto las que quedaron en la posición, esto es, una mía de policía, una compañía de regulares, una batería de Artillería, la "harca" amiga de Tensaman y el equipo de transmisiones, con un total de 250 hombres, de ellos solo 50 europeos. Estos hombres, al mando del capitán Huelva de la Policía, debían desplegar en una zona de terreno de unos 15x60 ms., es decir de unos 900 m2, lo que equivale a un hombre por cada 4 m2, toda una locura.

Una vez las fuerzas de apoyo abandonan la posición, el enemigo, unos 3.000 moros beniurriagueles, la atacaron, tomándola tras solo 4 horas de combate, debido a que los indígenas propios, en general, no quisieron luchar contra el enemigo e incluso dispararon a nuestros oficiales y artilleros. La cantidad de supervivientes llegados a Annual lo dice todo: 72 heridos, de ellos 25 españoles, y 80 ilesos, esto quiere decir que los pocos muertos fueron españoles, entre oficiales y artilleros, ya que muchos indígenas se pasaron al enemigo.

Este fue el primer revés que se llevaron las fuerzas de la Comandancia de Melilla y que puso en duda la eficacia de las unidades indígenas, cuando se enfrentan a los suyos en igualdad de condiciones. Este aspecto conviene aclararlo, pues no es lo mismo el comportamiento del moro, o de cualquier persona, cuando pertenece a una organización bastante superior a la opuesta, que al contrario, sobre todo cuando sus oponentes se han fortalecido y organizado y conviven con ellos y sus familias. No obstante, se cumplió la profecía mora de que cuando los cristianos crucen el Amekrán, sus aguas se teñirán de sangre.

En la posición de Abarrán destaca, entre otros, el teniente de Artillería Flomesta (Diego Flomesta Moya), quien es tomado como prisionero, muriendo de inanición a los 30 días de cautiverio, por no querer cooperar con el enemigo que pretendía que aquél le enseñase el manejo de los cañones, que quedaron en su poder. Sobre este suceso escribiría una carta el teniente Nogués, también de Artillería y compañero de Flomesta, muerto, a los 12 días de escribirla, participando en la defensa de Igueriben:

Hemos atravesado por unos días tristísimos de enorme depresión moral, se desconfiaba de las fuerzas indígenas. Mientras la cosa iba bien nadie se preocupó de las deficiencias, pero cuando han venido los palos se ha visto que estábamos haciendo equilibrios.Mientras la cosa iba bien nadie se preocupó de las deficiencias, pero cuando han venido los palos se ha visto que estábamos haciendo equilibrios. El teniente que estaba en la posición que se comieron, ha debido pasar ratos horribles, como era de Artillería intentaron curarle las dos heridas que tenía y utilizarle después para instruirles en el manejo de las piezas, el cual se negó muriendo de hambre. Un verdadero héroe al que nadie conoce y del que nadie hablará.

Gracias a Dios, Nogués se equivocó en la última afirmación, pues no hay artillero español que no sepa del laureado teniente Flomesta. Tras la caída de Abarrán los moros pidieron 4.000 pesetas por cada cadáver de español muerto en esa posición. Los compañeros del capitán Salafranca, de Regulares, recuperan el suyo tras una colecta.

Mis experiencias con la Artillería han sido numerosas y variadas; recuerdo con mucho cariño unos ejercicios nocturnos, en el campo de maniobras de Almería, en los cuales un grupo de Artillería de campaña de Ceuta realizaba fuego con munición iluminante, formando unos rombos de bengalas que conseguían iluminar los objetivos, a los que tenía que batir mi escuadrón de carros del Montesa-3, situado entre aquellos y los cañones artilleros. Todo salió a pedir de boca, excepto que por acción del viento, las bengalas que caían lentamente, debido a sus pequeños paracaídas, empezaron a aterrizar, todavía encendidas, en la zona ocupada por mí escuadrón, e incluso encima de algún carro, quedando al final todo como un susto digno de contar, aunque tuvimos que cerrar las escotillas para impedir que las bengalas pudieran entrar al interior, en el que, entre otras cosas, llevábamos munición, tanto del cañón de 105 mm como de las ametralladoras.

Sin duda, donde aprendí la organización y misiones de los diferentes Armas y Cuerpos del Ejército de Tierra fue en la Academia General Militar (AGM), tanto la parte de ejecución, durante el segundo curso, como la de planeamiento, mucho más seria y completa, en el quinto y último curso. De las dos, recuerdo más divertida la primera fase, pues además de ser más jóvenes, las sesiones eran eminentemente prácticas, a desarrollar en el campo de maniobras de "San Gregorio".

En el ciclo de Caballería de segundo curso, en la que se nos enseñaba la forma de combatir de los pelotones de exploradores, bien desde los vehículos ligeros como desmontados de ellos, teníamos un capitán profesor (proto) muy singular y que además no pronunciaba bien la r ni la l. Cierto día nos reunió a la clase y con el palo que llevaba dibujó en la tierra un rectángulo, diciendo que aquello era un vehicudillo y dirigiéndose a mí me dijo, hombde Odaá, ocupa el dugad del conductod, colocándome, disciplinadamente, en la parte anterior izquierda del rectángulo. Posteriormente se dirigió a otros tres compañeros para que se situaran en el resto de lugares del rectángulo, ocupando los sitios libres del vehículo, tal y como si fuesen exploradores. De repente, el capitán me dijo Odaa adanca el vehicudillo, no lo pensé dos veces y simulé el arranque con un giro de muñeca y, haciendo ruido de pedorreta con la boca, emulé el movimiento y las paradas correspondientes, a fin de que los exploradores bajasen y ocupasen posiciones de observación y tiro. Todo un poema, aunque divertido y sobre todo económico.

Otro ciclo que recuerdo con cariño fue el de Artillería, sobre todo cuando transportábamos las piezas a lomo de las mulas; no habría mucha diferencia con los artilleros de 1921 de la zona de Melilla. Trabajo duro el de acemilero, colocando los atalajes al animal, embastando las cargas y manejando al ganado para que se dirigiese hacia donde tú quieres. Todavía recuerdo el nombre de un animal de aquellos y las voces que le dábamos: vamos Rosita vamos. No hay mejor medio de transporte para la montaña.

No quiero dejar de hablar del resto de Armas que tuvimos el privilegio de conocer durante el segundo curso, las prácticas de explosivos, alambradas, puentes y campos de minas en el ciclo de zapadores, junto a las de transmisiones, con la complicada radio "Racal Concal", cuando todavía los Ingenieros contaba con ambas especialidades.

De Infantería, completamos lo aprendido, en primer curso, con el empleo de las armas de apoyo del batallón, esto es, morteros, tanto de 81 mm como de 120 mm, y los cañones sin retroceso.

En Intendencia, nos dimos cuenta de la importancia que tiene la logística, a fin de dotar a las unidades de todo lo necesario para vivir y combatir, practicando, entre otras cosas, la confección de preñados de chorizo, con la heñidora boleadora y el horno del remolque de panificación.

El segundo curso de la AGM fue sin duda un buen curso, ya no éramos "los nuevos" de primero, sin ningún tipo de derechos, que teníamos que soportar todo tipo de novatadas, unas más soportables que otras, pero que en general me hicieron pasar buenos ratos y conocer a cadetes de segundo curso, llamados "retras". Las novatadas prácticamente eran las mismas cada año, solo cambiaba el papel que tenía el cadete protagonista, o de nuevo o de "retra", el resto de los cursos no participaba en ellas.

Hablando de los morteros del ciclo de Infantería, me vienen a la memoria otro tipo de novatadas que se realizaban durante las comidas, ya que en cada mesa nos intercalábamos cadetes de segundo y primero. Estas consistían en que los "retras" te hacían preguntas y si no las sabias te penaban con un mortero de 81 o de 120, es decir, a que te bebieras de un trago un vaso de vino tinto pequeño o el grande. Más de uno aparecía en las actividades posteriores un poco tocado.

Pero, en todo caso, si te sentías molesto por este tipo de vivencias, siempre podías contar con tu "pater" que era como tu padrino y amigo de segundo curso, que velaba por ti, que eras su "filio", te enseñaba la vida de la academia y, lo más importante, te defendía ante los de su curso.

De las novatadas divertidas recuerdo el meter al "nuevo" dentro de la taquilla y que con su voz hiciese de radio, comentando un partido de futbol o cantando; también abrir y cerrar la puerta de la taquilla mientras te lanzaban, como en una feria, tus calcetines hechos bolas. Otra muy divertida era la de pasear al "retra" por los pasillos, tumbado en una cama que portábamos sobre los hombros y tener que arrodillarnos a su paso, mientras gritaba: agachaos, no tenéis derecho a mirarme.

Aunque lo más difícil de olvidar fueron los asaltos a la escalera del cañón, del edificio histórico, que enlazaba la planta baja, en la que se encontraba un antiguo cañón de adorno, con la primera planta, donde en aquellos tiempos estaban las naves de segundo curso. Los asaltos a la escalera del cañón se producían varias veces al año, antes de la Navidad, y siempre durante el estudio de después de la cena, en la que íbamos organizando el evento. Todo empezaba con el canto de La Campanera por parte de los "retras" defensores, seguido de La Contracampanera de los "nuevos" que atacaban. La Campanera hablaba de las ganas que tenía el de segundo de conseguir, finalizado el curso, pasear la estrella de alférez por las calles de Zaragoza y la Contracampanera, sin embargo, trataba de lo feliz que se sentía, el de primero, por haber ingresado recientemente en la academia y poder lucir con orgullo, por el Paseo de la Independencia, su único ángulo en la gorra de plato de oficial. Sin duda era más fácil defender que atacar, pero lo peor de todo era volver, una vez finalizado el asalto, al aula de estudio, con manchas de todo tipo en el uniforme, sobre todo polvo de extintores mezclado con agua y que encima te pillara algún oficial de servicio o simplemente que te llamara la atención el alférez de tercero que vigilaba el estudio, pues no a todos les gustaba ese tipo de actividades. Lo contrario me sucedió a mí, de "nuevo", que llegué el último al aula, hecho un despojo tras el asalto, y el de tercero que nos cuidaba echó un sermón al resto de mis compañeros por no haber estado en el asalto hasta el final. A este alférez, desde aquí, le envío una oración, pues, aunque acabó en mi promoción, al repetir dos cursos (en argot del cadete "perdigonear"), hoy ya no está con nosotros y sí seguramente, desde hace un tiempo, con el teniente Flomesta por ser ambos artilleros.

Una de las características de segundo curso, era la de desfilar toda la promoción ante Su Majestad el Rey el día de las Fuerzas Armadas en el mes de mayo. En el mes de abril de 1983, año en que mi promoción cursaba ese curso, nos reunieron en la famosa aula G, inmenso local en el que cabíamos los 300 cadetes, cuando de pronto nos anunciaron que la decisión del mando, para ese año, era que desfilase una compañía de cada curso, formada por los más altos, es decir, de primero, segundo y tercero. No nos lo podíamos creer, menuda jarra de agua fría que nos echaron; en vez de ir la promoción entera, tendríamos que aguantar a los nuevos y a los de tercero, que desfilaron el año anterior en Zaragoza. Sinceramente, no nos pareció bien semejante decisión, pues lo consideramos totalmente discriminatoria por motivo del físico de la persona.

La semana anterior al desfile, los elegidos nos dirigimos en tren a Burgos, desde Zaragoza, y cuál fue nuestra sorpresa cuando, al llegar a la ciudad del Cid, desembarcamos del ferrocarril, formamos y andando nos llevaron a un seminario menor, al lado de la estación, donde pasaríamos alojados esos días, en el que todo el mobiliario era para niños, las camas, las sillas, los lavabos y, lo peor de todo, los retretes. A pesar de todo, no nos quejamos ya que nuestros compañeros, los más bajos, se quedaron en Zaragoza con clases y nosotros, en cambio, paseando nuestros cordones rojos por Burgos, aunque con unos ensayos de desfile interminables, durante toda la mañana en la explanada de la estación de tren.

3.- IGUERIBEN.

Tras la pérdida de Abarrán la situación cambió, se dudaba de la fidelidad de las unidades indígenas, y ya no se despreciaba a las "harcas" insumisas situadas a nuestro oeste, sobre todo la de Beniurriaguel capitaneada por Abd-el-Krim, que no permitía el avance de España a través de sus tierras. Estas "harcas" estaban organizadas militarmente y ya no solo realizaban acciones de guerrilla, sino que también eran capaces de emprender acciones ofensivas, desplegando y actuando exclusivamente como verdaderas unidades de Infantería o Caballería, por no contar con elementos de apoyos, pues, aunque disponían de cañones inutilizados, conseguidos en Abarrán, en principio, no los sabían utilizar.

Le tocaba mover ficha a Silvestre y el 7 de junio tomó Igueriben, posición situada en una altura que protegía el barranco de bajada desde Izumar al campamento principal de Annual, donde estaban concentradas las unidades, pues ya no pretendía avanzar. La posición fue fortificada en una jornada, por dos compañías de zapadores, quedando en su interior dos compañías de Infantería, del Regimiento de Infantería Ceriñola, otra de ametralladoras, del Regimiento de Infantería de Melilla, una batería ligera de Artillería, diez "askaris" de la policía indígena y los tres soldados de tropa de Ingenieros a cargo de la estación óptica de transmisiones, resultando un total de 350 efectivos. Como se puede ver, tras la pérdida de Abarrán, la tropa indígena era mínima.

Como todas las posiciones, disponía de doble alambrada, que la rodeaba, batida por el fuego de la fusilería que se situaba, más al interior, en los parapetos verticales con aspilleras. Las tiendas cónicas eran también protegidas por muros de piedra y sacos terreros, de unos 1,20 m, a fin de proteger al personal que descansaba en su interior. El gran problema seguía siendo el mismo, la aguada se encontraba a 4,5 km fuera de la posición, pues políticamente no era correcto que las aguadas estuvieran en el interior de las posiciones, para uso exclusivo de los militares españoles, ya que los moros del lugar también tenían que tener acceso a ellas.

La vida en la posición era tediosa, el personal se dividía en varias facciones, una ocupaba las posiciones de tiro que la rodeaban, otra se ocupaba de la limpieza de zonas y ganado, otra de la confección de los ranchos, otra de realizar la aguada diaria y otra se dedicaba al descanso. De esta forma se solventaba el estar preparados para un ataque enemigo las 24 h. del día, así como el problema del hacinamiento de tanto personal en tan poca superficie de terreno, ofreciendo ser un objetivo rentable para el cañón. A todo esto, no hay que olvidar el calor húmedo, sofocante de la zona y de la época del año, que no daba tregua durante la noche.

En estos momentos de abril de 2020, en que escribo estas líneas, me hago cargo de la monótona vida en las posiciones, pues me encuentro confinado en mi domicilio, un piso de Valladolid, sin ni siquiera balcón, durante el estado de alarma por la pandemia del COVID 19.

Desde el primer día hubo que defender la posición contra un enemigo que la hostigaba de forma constante, incluso utilizando un cañón de los capturados en Abarrán, situado en la famosa loma de los árboles, aunque, al principio, con pocos efectos por no saber regular las espoletas de tiempo con las que contaban las granadas. El enemigo también se oponía al destacamento diario de aguada; sobre todo a partir del 16 de junio, con lo que ya empezaba a circular el dicho de que: se cambia sangre por agua.

Cada vez la situación era más insostenible; la posición estaba rodeada de moros que iban causando muertos, heridos y daños en las instalaciones, pues, con el tiempo, habían conseguido afinar el tiro del cañón, situado en la loma de los árboles, pues la batería de la posición no pudo hacerle callar, ya que utilizaba una pequeña cueva en la que lo introducían cuando descansaba.

El último convoy logístico,

que se consiguió introducir en la posición, fue el realizado el 17 de julio,

gracias al apoyo del escuadrón de Caballería de Regulares, mandado por el

capitán Cebollino, aunque la mayoría de las cubas de agua llegaron casi vacías

al haber sido tiroteadas por el enemigo. El mencionado capitán sería laureado

por esa acción.

Los siguientes días fueron de verdadera angustia por el hedor de los cadáveres, tanto de ganado como humanos, que no se podían enterrar por la dureza del terreno y la falta de utillaje, el constante tiroteo y cañoneo del enemigo, que no daba tregua, y sobre todo por el sofocante calor y la falta de agua que hacía consumir la tinta, el caldo de las latas de tomate, las patatas machacadas y, por último, los propios orines con azúcar.

Al parecer, al introducirse unas piedrecillas en la boca, dándoles vueltas en su interior, producía el aumento de la salivación, consiguiendo un leve alivio de sed; también retiraban lo que podían de la tierra, para notar la humedad en sus cuerpos desnudos. La moral de la tropa se iba minando, sobre todo al comprobar que las columnas enviadas desde Annual no eran capaces de hacerles llegar los convoyes de avituallamiento, tan necesarios para ellos, incluso apoyados por aviones que bombardeaban la Loma de los Árboles, desde donde recibían la mayoría de los fuegos.

De forma poco convencional, a las 14:00 h. del 19 de julio, en pleno combate, el coronel Argüelles de Artillería cedió el mando de Annual al coronel Manella, jefe del Regimiento Alcántara de Caballería. Estos dos mandos lo ostentaban temporalmente, cada 15 días, por ausencia de su titular, el coronel del Regimiento Ceriñola.

El último intento, de enviar el convoy a Igueriben, se produjo el 21 de julio, participando casi toda la guarnición presente en Annual. La fuerza la mandaba directamente Silvestre, poniendo toda la carne en el asador, incluyendo al Regimiento Alcántara y el tabor, con el escuadrón de Regulares, que se encontraban descansando en Nador. Como era norma, en vanguardia iban los regulares y la policía indígena, pero, a pesar de todo, el enemigo detuvo el avance y Silvestre autorizó al comandante Benítez, jefe de Igueriben, el abandono de la posición.

El teniente Mizzian, con destino en Regulares de Melilla, era uno de los participantes en el último convoy de socorro enviado a Igueriben; de procedencia marroquí, hijo de un notable moro amigo de España, se formó en la Academia General Militar de Toledo. Más tarde y tras participar en la guerra civil española, ocupó el destino de Capitán General de La Coruña, pudiéndosele ver, bajo palio, en las procesiones del Corpus Christi de esa ciudad. Esto se debe entender porque, a pesar de ser musulmán, el capitán general procesionaba en representación del Jefe del Estado.

El comandante Benítez,

indignado con la resolución de la maniobra, emitió el siguiente mensaje desde

el heliógrafo:

Solo quedan 12 cargas de cañón, que empezaremos a disparar para rechazar el asalto, contadlos y, al partir del duodécimo disparo, fuego sobre nosotros, pues moros y españoles estaremos envueltos en la posición.

Mensaje que se cumplió a

rajatabla.

Las cifras de bajas dan idea de la crudeza del combate; de Igueriben solo sobrevivieron el teniente Casado, el sargento Dávila y unos 25 de tropa. Algunos morirían nada más llegar a Annual, a causa de la ingestión rápida de agua.

Si se analizan las defensas de las posiciones de Abarrán e Igueriben, encontraremos aspectos similares y opuestos. Entre los primeros tenemos que ambas posiciones no eran defensivas, desde el punto de visto táctico, tal y como vienen definidas en nuestros reglamentos, desplegando las unidades en profundidad y cerrando las diferentes direcciones de ataque, con la artillería y la logística retrasada, si no que se trataban, más bien, de acantonamientos, en los que las unidades se disponen a vivir en ellas, instalando tiendas de campaña colectivas, y organizando una defensa de 360º, ya que el enemigo podía atacar por cualquier dirección. Las piezas de Artillería se asentaban en un lateral del polígono ocupado, orientadas hacia la zona de terreno que con más probabilidad pudieran desplegar grupos de enemigos. Otra de las características comunes eran que las unidades que ocupan este tipo de posiciones se constituían en base a compañías de Infantería apoyadas con una batería de Artillería, de sobre cuatro piezas, y un equipo de transmisiones haciendo uso de un heliógrafo. Sin olvidar la dificultad de recibir apoyos de las unidades de reserva, así como de realizar los abastecimientos necesarios para su vida y combate.

Las misiones de estas posiciones eran sobre todo la de mostrar una presencia de tropas, conforme se producían los avances, proporcionando seguridad a las "harcas" amigas, a las que se armaban con fusiles, por si fuera necesario emplearlas contra las enemigas.

Entre las diferencias observadas, en ambas posiciones, puedo destacar que en Igueriben se tuvieron en cuenta los posibles fallos cometidos en Abarrán; entre otras, que las unidades eran de tropa europea, contando con un mínimo de indígenas. Se desplegaba una compañía de ametralladoras y se nombraba un mando específico con empleo superior a los que ostentaban los jefes de las compañías, ya que en Abarrán lo desempeñó el capitán de la mía de Policía Indígena.

El enemigo de Igueriben era prácticamente el mismo que el de Abarrán, aunque más numeroso, más preparado, con mayor moral, pues contaba con la victoria de la toma de esta última posición y, además, utilizaba por primera vez un cañón de los de Abarrán.

Sin duda, el mayor sufrimiento vivido por estos hombres fue el de la sed, producida por la falta de agua y las altas temperaturas, tanto de día como de noche, con un alto porcentaje de humedad debido a la cercanía del mar mediterráneo.

Al hablar de sed, me vienen a la memoria aquellos días del verano de 1981, 60 años después de los sucesos que relato, en el que los componentes de mi promoción, la XLI de la AGM, tuvimos que pasar la llamada quinta prueba de acceso a la Academia General Militar, tras resultar aptos en las anteriores de reconocimiento médico, pruebas físicas, culturales (física, química, matemáticas, lengua extranjera, geografía e historia….nivel de COU) y psicológicas, sin olvidar la exigencia de contar con la prueba de selectividad de acceso a la universidad. Recuerdo ver tal cantidad de gente asistiendo a los exámenes, en aquel patio del cuartel de "Los Leones" de Zaragoza, que llegué a pensar: qué difícil es que yo sea uno de los elegidos.

Así que, sobre uno de cada diez de los que iniciamos las pruebas fuimos citados, a primeros de julio y para un par de meses, en el acuartelamiento General Luque de Zaragoza, próximo a la Academia General Militar, a fin de proceder a la última criba de selección de los componentes de la promoción, mediante la realización de una fase militar.

Los días se desarrollaban de forma similar, dedicando las mañanas a la formación de orden cerrado, seguida por la de combate y terminando con la gimnasia, todo esto sin solución de continuidad, con temperaturas asfixiantes y teniendo que demostrar que no eras de los peores, pues aproximadamente sobraba uno de cada seis aspirantes a Cadete.

Tras la gimnasia, llegaba una de las actividades más esperadas, la ducha, que aprovechábamos sobre todo para beber el agua milagrosa que caía de aquellas inolvidables alcachofas blancas. Una vez duchados, en breve espacio de tiempo, procedíamos a comer, bebiendo de un trago y en primer lugar una cervecita fresquita que nos esperaba delante del plato. Tras la comida, guardábamos una soporífera siesta, de la que te despertabas peor que antes, mediante gritos para formar a la carrera y aguantar las teóricas de la tarde sobre formación moral, militar o armamento.

Al final de la jornada militar, venia una de mis actividades preferidas; formaba el batallón con sus tres compañías, se arriaba la Bandera y posteriormente realizábamos el acto a los caídos, rindiendo el guion y banderines ante el monolito, al son del toque de oración. Finalmente desfilábamos ante nuestro comandante, jefe del batallón, y así poder disfrutar, si no estabas arrestado, de un momento de asueto hasta el toque de fagina para la cena.

Esta fase de campamento fue dura, aunque yo contaba con cierta ventaja, por haber ingresado, mientras cumplía el servicio militar obligatorio, como cabo de Infantería en Valencia. Allí coincidí, entre otros, junto a cierta persona grande y barbuda que llegó a ser presidente del gobierno y que me sacaba siete años de diferencia. Durante esa época y realizando unas manobras en Alicante, nos vino a ver el Capitán General de la III Región Militar, entonces teniente general Jaime Milans Del Bosch Y Ussía.

La dureza de la fase militar para ingreso en la AGM estaba implícita en ella misma, en su finalidad como filtro de aspirantes y en el aspecto físico de sus actividades; realizada en la época del año verano, en la que nuestros amigos se encontraban de vacaciones en ambientes más divertidos. Todo ello basado en una disciplina modélica basada en la puntualidad, el orden, la perfección en los movimientos…etc. y sobre todo el sentirte vigilado las 24 horas del día, temiendo escuchar la temida frase caballero deme nota, procedente del alférez, teniente o capitán que suponían malas calificaciones a descontar de las buenas.

Hablar de esta fase me parece como un sueño; han pasado casi 40 años y recuerdo el uniforme de instrucción embarrado a diario con tierra y sudor, los codos pelados de reptar, arañazos en los brazos, las marchas, la instrucción nocturna y los ejercicios de tiro de fusil en el campo de tiro, curiosamente llamado P2, y que tanta gracia me hacía escucharlo cuando leían la orden durante el toque de retreta y parte.

No se me olvidan las canciones que tan alegres cantábamos en orden de combate o marchando formados: la Madelón, Paris se quema…, los versos de Calderón de la Barca sobre el aprendiz de soldado, el zapador… Esta última canción está actualmente prohibida, pues, cuando cinco años más tarde vino nuestro actual rey, Felipe VI, a recibir formación militar a la AGM y una cadena de televisión le grabó cantándola, alguien se dio cuenta de que la música se trataba del himno de las SS alemanas.

Sería injusto si no hablase de aquellos buenos momentos de compañerismo, de conocer nuevos amigos con los que charlar sobre aficiones, familia, lugares idílicos, amigos, novias…etc. Las salidas por Zaragoza, luciendo con orgullo los cordones de aspirante, verde esperanza y rojo, aunque estábamos prácticamente solos por sus calles, ya que los paseos se limitaban a las tardes de los sábados y domingos a partir del mediodía, pues teníamos que volver a dormir al cuartel, cuando la gente normal, de nuestra edad, se disponía a disfrutar de las noches de aquel verano de 1981.

Una de las visitas obligadas, en las salidas a la ciudad, era ir a ver a "La Pilarica", rezarla y cumplir la leyenda de pasar, manteniendo la respiración y andando despacio, por el túnel situado al fondo de la Basílica, para, de esta forma, conseguir superar la última prueba de ingreso en la AGM.

4.- DE ANNUAL A DAR DRIUS.

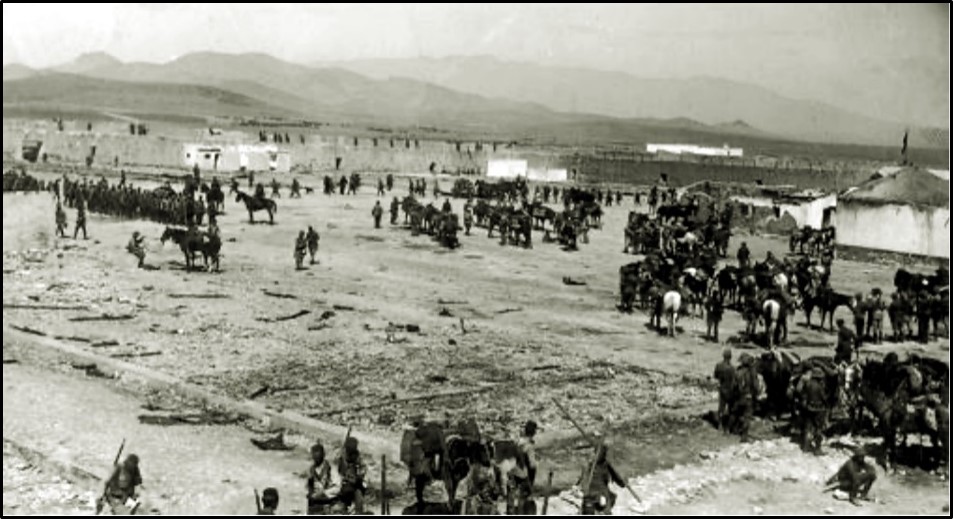

Tras el fracaso del intento de auxilio a la posición de Igueriben y una vez reunidas las tropas en el campamento de Annual, unos 5.600 hombres, el general Silvestre convocó en su tienda de mando a los jefes de las unidades allí presentes, exponiéndoles la crítica situación e informando acerca de su decisión de iniciar, a su orden, una retirada hacia Melilla, dejando todo lo que los quitara libertad de movimiento y que le sirviera al enemigo como botín de guerra, con la finalidad de ganar tiempo.

Al amanecer del 22 de julio, se observó a tres columnas de "harqueños" que se dirigían en orden de combate hacia Annual. Comenzaron entonces las órdenes y contraórdenes, las prisas y lo peor de todo, el miedo. El enemigo empezó a disparar, los regulares intentaron detenerlos sin mucho éxito, mientras las unidades peninsulares iniciaron una retirada totalmente desorganizada. A todo esto, hay que añadir la defección de las unidades de la Policía Indígenas que, debiendo proteger el flanco izquierdo, se pasaron al enemigo, reforzando las acciones de este.

En general todos echaron a correr, unos descargaron al ganado para subirse ellos, otros tiraron el fusil, cartucheras, correajes…, para ir más deprisa, sin hacer caso a las órdenes de sus mandos, y algunos de estos, desgraciadamente, se quitaron las estrellas para hacerse pasar por tropa, pues, al parecer así y en principio, salvarían la vida. Como si no se notara por el aspecto, calzado y tela del uniforme el grado militar de aquellos hombres.

Sin duda, uno de los mayores problemas fue el terreno. Todos aquellos hombres veían su salvación en Melilla, aunque esta se encontraba a unos 135 Km y en primer lugar debían atravesar, nada más salir de Annual, el barranco de Izumar, en el que parte del enemigo había ocupado ya algunas de las alturas que lo dominaban, realizando fuego certero sobre los españoles. Todo ello, acrecentó todavía más el desastre, pues ahora había que combatir, bueno los pocos que lo hicieron, contra las "harcas" no sometidas y además contra las tropas indígenas, bien instruidas en nuestras filas.

Cuando los españoles atravesaban corriendo los poblados, que antaño eran amigos, ahora los recibían a tiros e incluso a pedradas; a algunos les hacían desnudarse a fin de robarles todo lo que llevaban, a otros los cogían prisioneros para que les sirvieran de criados, o como rehenes, sobre todo si eran oficiales. A los que llevaban los escudos de Artillería o Sanidad, en vez de matarlos, les respetaban la vida para que les enseñasen el uso de los cañones o realizaran las curas pertinentes.

Los últimos que vieron al general Silvestre contaban que no quiso abandonar Annual y que, próximo a su tienda de mando, hizo fuego con su pistola al enemigo, que entraba en la posición, quitándose finalmente la vida. La versión del otro bando, dada bastantes años después, contaban que un moro de Beniurraguel, del que incluso daban el nombre, le mató disparando con su fusil mientras galopaba a caballo, siendo enterrado por la zona. Incluso hay una tercera versión, contada por un español huido de su cautiverio, en la que afirmaba que coincidió con él en una localidad del sur de Marruecos y que se dedicaba a enseñar, en una escuela, haciendo las labores de maestro.

Acorde con lo anterior, se puede observare en la actualidad, al margen derecho de la subida a Izumar y a unos 4 km de Annual, un "morabo" al que llaman el " Silvestron", donde la gente del lugar dice que se encuentra enterrado alguien de gran poder en el pasado y en el que las mujeres embarazadas acuden a rezar, pidiendo un hijo de gran fortaleza, como el enterrado allí.

El hijo de Silvestre, alférez de Regulares de Caballería, durante los tristes sucesos, participó en una columna, sin éxito, que se organizó para buscar a su padre una vez reconquistada la zona.

El Regimiento de Caballería Alcántara n.º 14 se encontraba desplegado el 20 de junio según la siguiente disposición: los escuadrones 1.º, 3.º y 4.º (disminuido en la sección de Zoco Telatza), así como el 6.º de depósito y destinos, en su acuartelamiento de Segangan, a unos 12 km de Melilla; el 2.º, con el escuadrón de ametralladoras (6 máquinas), en Drius; y el 5.º en Ben Tieb.

Justo un mes más tarde, ante los sucesos acaecidos, el Alcántara se reunió en Drius, excepto el 5º escuadrón (de voluntarios) que ´se quedó en Ben Tieb, pero con una sección en Zoco El Telatza, y el 6.º en Segangan.

En la mañana del 22 de Julio de 1921, el Regimiento de Caballería Alcántara se encontraba proporcionando seguridad a las unidades de Infantería e Ingenieros que estaban organizando una nueva posición, que el general Silvestre había ordenado ocupar el día anterior entre las posiciones B y A, a fin de proteger la prevista retirada. El Alcántara, al ver la llegada en tropel de las fuerzas, intentó detenerlas para organizarlas, pero, en vista de que el esfuerzo era en vano, decidió protegerlas por los flancos y retaguardia durante el movimiento hasta Drius, sin apenas disparar un tiro.

Las posiciones españolas situadas en las alturas del barranco de Izumar, con misión de proteger el movimiento retrógrado de los nuestros, en general, se unieron al movimiento de la columna, ante la ausencia de órdenes y al ver tal masa de gente corriendo hacia la retaguardia; otras se rindieron incluso sin pegar un tiro y las menos, como las posiciones Yebel Udía, A y B, combatieron con denuedo sin quedar apenas supervivientes.

En el caso de la posición B, defendida por una compañía del Regimiento San Fernando, un cornetín prisionero fue obligado por los moros, durante la madrugada del 23 de julio, a tocar la contraseña de la unidad para que los defensores les dejasen entrar, pero este, haciendo gala de su valor, hizo sonar el toque de fuego, cumpliendo la orden los defensores. No obstante, la posición fue tomada por el enemigo, sin quedar supervivientes españoles.

La historia de la posición A, también llamada Tahuarda, es digna de resaltar; la defendía una compañía del Regimiento de San Fernando y un destacamento de Artillería con dos cañones al mando del teniente Antonio Medina, en total unos 90 hombres. La posición combatió hasta el 28 de julio, en el que el capitán Escribano, jefe de la misma, salió a parlamentar con el enemigo, haciéndole creer que se rendían y ordenando a los suyos hacer fuego sobre el enemigo reunido, muriendo el mencionado capitán con algunos moros. Esto pudo ser contado por el único soldado superviviente, que murió posteriormente defendiendo Monte Arruit.

Las páginas románticas de Tahuarda tienen como personajes al teniente artillero y su novia, la gerundense Rosa Margarita Barceló. Él era natural de Valladolid, tenía 24 años y solo lleva dos desde que saliera de la Academia de Artillería de Segovia; ocupa su puesto, en la posición A, desde el 7 de marzo de ese mismo año, contándole diariamente a su amada sus vicisitudes de forma escrita.

Varias son las frases rescatadas de las cartas que Medina escribió a Rosa Margarita durante su estancia en Tahuarda:

mi mirada iba a las estrellas y mi alma a la tuya; te quiero Rosa Margarita, hermosa, vida, chiquitina, te quiero; en esta posición no se está mal, desde aquí se oye a veces el sonido del cañón de las posiciones avanzadas.

Rosa Margarita marchó a vivir a Estados Unidos en 1937 y regresó temporalmente a España en 1978, decidiendo ir a conocer el lugar donde murió su querido Antonio en algún día de finales de julio de 1921. Rosa se trasladó a Melilla y, desde allí, a lo que quedaba de la posición A, acompañada por el cronista de la ciudad, Francisco Mir Berlanga. Una vez en la posición, la novia perenne, que ya contaba con 67 años, se arrodilló, rezó y depositó un ramo de rosas en recuerdo de ese novio que tuvo y que, por circunstancias del destino, no pudo casarse con él. Posteriormente, regresaron al panteón de héroes del cementerio de Melilla, allí volvió a rezar y a dejar flores donde se supone que se encuentran los restos de Antonio.

Rosa Margarita nunca dejó de mantener correspondencia con la familia de Antonio Medina; de hecho, a la vuelta de Melilla, pasó por Valladolid para dejar las cartas recibidas, ya amarillentas, regresando nuevamente a Miami, una vez cumplido su deseo de visitar el lugar donde su querido Antonio pasó sus últimos días antes de entregar la vida por la Patria.

Todos los años, por el día de difuntos, el Ayuntamiento de Melilla recibiría desde Miami una cantidad de dinero destinada a la adquisición de rosas rojas, que debían ser depositadas en el panteón melillense, hasta que, a partir de 1991, ya no se produjeron más ingresos por la muerte de Rosa Margarita.

Volviendo al fatídico 22 de julio de 1921, los supervivientes de la matanza de Annual y barranco de Izumar iban llegando unos a Ben Tieb, tras recorrer 18 tortuosos km, otros continuaban su marcha hasta Drius, que estaba a 6 km más allá, y algunos se aventuraron a seguir el movimiento desorganizado hacia Melilla, donde creían que estaba su salvación. Todos se sentían extasiados, sedientos; unos iban heridos y otros se lo hacían, a fin de conseguir una plaza, con destino al hospital de Melilla, en alguno de los pocos vehículos existentes o a lomo de una bestia.

El general Navarro, ante las noticias, se trasladó en la tarde del 22 de julio de Melilla a Drius, haciéndose cargo de la situación e incluso de toda la guarnición de la zona oriental del protectorado, al ser informado de la muerte de Silvestre, aunque prácticamente solo podría hacerlo con el personal reunido en Drius y con las posiciones cercanas que todavía se mantenían, ya que con el resto no había facilidad de comunicación y cada una iba a actuar según sus propios criterios.

Navarro se encontró en Drius con una amalgama de hombres, mezcla de todas las unidades, totalmente desorganizados y con la moral por los suelos. Una de sus primeras decisiones fue la de retirar todo lo que estorbaba para combatir; es decir, unidades indígenas de regulares y policía, pues ya no se fiaba de ellos, europeos heridos y unidades de Intendencia. El general ordenó que el Alcántara organizase un escuadrón provisional con los 125 peores caballos, mandados por dos oficiales, a fin de proteger al personal que debía retirarse hacia Melilla, incluyendo los mulos que no se necesitaban en Drius y que tenían que transportar parte de la Artillería sobrante. Con lo anterior, se desprendió de gran cantidad de seres vivos que precisaban de la escasa agua con la que contaba.

La moral era baja, algunos intentaron desertar de la posición, pero las compañías del Regimiento San Fernando de Infantería desplegaron en el parapeto, hacia dentro, para que nadie se fuese.

El resultado de esta jornada fue demoledor, se habían perdido 4.500 km2 y, lo peor de todo, innumerables vidas humanas que convirtieron a las unidades en unos grupos de hombres desorganizados y sin órdenes de ningún tipo.

Referente a lo que quedó de los Regulares al abandonar Drius, se dirigieron con sus mandos a Uestia, donde pernoctaron, retirándose, al día siguiente; los de Caballería a Zeluán y los de Infantería en tren a su cuartel de Nador; una vez allí, entregaron el armamento y se les dio unas horas de permiso para ir a ver a sus familias, no regresando ninguno a la formación de retreta.

Esa noche en Drius, quedaron, a las órdenes de Navarro, unos 1624 h, pertenecientes a todo tipo de unidades, con víveres para solo 2 días, 50.000 cartuchos de fusilería y 1.154 granadas de artillería. Con estos datos tendrá que decidir si se quedaba a defender Drius o si organizaba una nueva retirada hacia posiciones más ventajosas

5.- SIDI DRIS Y AFRAU.

Me ha parecido conveniente escribir de forma particular sobre estas dos posiciones, ya que tenían varias características en común; de entre ellas, la más importante era la de estar situadas en zona costera, en la parte norte del protectorado y bañadas por el mar Mediterráneo.

Ambas tenían finalidades similares, como eran la de proteger el flanco derecho en el avance de las unidades hacia Alhucemas y otra, quizás secundaria, que sería la de constituir, en su caso, unas posibles cabezas de playa, constituyendo centros logísticos que permitieran el apoyo, procedente del mar, de todo tipo de recursos necesarios para vivir y combatir, reduciendo así la distancia que existía entre entre Melilla y la línea avanzada de posiciones ocupada a principios de año.

La posición de Sidi Dris se encontraba más a vanguardia que la de Afrau; a primeros de junio, la ocupó un destacamento de unos 145 h., en base a una compañía del Regimiento Ceriñola, una sección de ametralladoras y una pequeña unidad de Artillería, todos al mando del comandante Benítez que posteriormente morirá en Igueriben.

El primer ataque lo sufrió en la madrugada del 2 de junio, tras haber caído Abarrán, defendiéndose bien la posición, apoyada por los fuegos de dos aeronaves y del cañonero Laya, buque de la Armada que se encontraba por la zona y que además envió al alférez de navío Pérez de Guzmán con 14 marineros de refuerzo, que, con dos ametralladoras, entraron en la posición haciendo huir al enemigo. Hay que destacar la actuación de este oficial de la Armada que, por su formación, tuvo que hacerse cargo de la dirección del fuego de los cañones de la posición, como consecuencia de encontrarse herido el teniente de Artillería.

El combate continuó y, al amanecer del siguiente día, Sidi Dris recibió un nuevo apoyo del cañonero Laya; la evacuación de heridos, fue realizada brillantemente por el alférez Lazaga y otros catorce marineros. Ese mismo día, reforzó la posición una compañía de Regulares. Al amanecer del 4 de junio el enemigo se retiró.

Me parece sorprendente la defensa de Sidi Dris de primeros de junio, ya que estamos hablando de una operación conjunta, pues hay que tener en cuenta que en ella participaron unidades de varios Ejércitos, como son el de Tierra y la Armada, añadiendo además el apoyo aéreo mediante bombardeo, aunque en esa época las aeronaves pertenecieran al Ejército de Tierra, por no existir todavía el de Aire.

Estas operaciones son muy complicadas de ejecutar y mucho más en aquella época, en la que los medios de transmisiones se basaban sobre todo en el uso del heliógrafo, del que ya hemos comentado.

A lo largo de mis años de servicio en Ceuta y Melilla, como es lógico, he tenido que compartir numerosas actividades con nuestra querida Armada. Recuerdo un transporte que nos hizo el buque "Pizarro" al Regimiento Montesa 3, desde Ceuta hasta Almería, con ocasión de unas maniobras que debíamos realizar a mediados de los años 90.

El día era nublado con viento de levante, eso nos hacía presagiar lo peor sobre el estado de la mar. Después de comer, formamos las columnas e iniciamos el movimiento desde al acuartelamiento "Coronel Galindo" hacia el puerto, cuando al bajar por la cuesta de "Loma Margarita" divisamos el movimiento del barco, a pesar de estar atracado.

Una vez en el muelle, preparé mi escuadrón para el embarque; ya estábamos acostumbrados, había que meter en el interior de los carros las ametralladoras de 12,70 mm y las antenas, soltar la sujeción del cañón, elevar este y fijar la torre con el mando manual, a fin de poder juntar los carros todo lo posible dentro de la bodega.

Es el turno de mi escuadrón, los 13 carros iban entrando uno a uno, marcha atrás, dirigidos por las señales de brazo de los jefes de las tripulaciones y, una vez parados y frenados, nos dispusimos a amarrarlos con las eslingas cruzadas, tanto por delante como por detrás. El resultado fue el esperado; entre el movimiento del barco y el olor a los escapes de los motores, nos encontramos todos medio mareados.

Finalizado el embarque, subimos a cubierta a la espera de órdenes, las cuales no podían ser peores; el barco zarpará dentro de unas cuatro horas y no podemos salir ya de él. Haciendo de tripas corazón, hicimos tiempo en cubierta, cenamos los bocatas de dotación y empezamos a ver a los marineros como tumban y sujetan mesas, sillas, macetas etc. Todo parecía apuntar a que iniciaríamos, en breve, el viaje. Efectivamente, el transporte comenzó el movimiento y, cuando observamos el faro del muelle de Ceuta, por la derecha, al salir del puerto, el barco empezó a moverse con tal brusquedad, de arriba abajo y de derecha a izquierda, que pegamos un brinco, dirigiéndonos directamente a los camarotes. En tal situación quedé agarrado fuertemente al catre, rezando y acordándome del servicio que acababa de nombrar y que debía estar vigilando los vehículos en la bodega ¡Pobres!

Al amanecer, todo cambió, el mar parecía una balsa de aceite y divisábamos Almería a lo lejos, pero, como siempre, esto no era más que el inicio de las maniobras, en las que ya sabíamos lo que nos esperaba, mucho esfuerzo y poco descanso. Nada que no supiéramos los de Caballería, donde los hombres no duermen ni de noche ni de día.

A partir del 22 de julio la posición de Sidi Dris volvió a ser atacada, esta vez con más intensidad, quedando cercada y sin posibilidad de recibir refuerzos ni apoyo logístico. Tras varias jornadas de combate, el personal se encontraba agotado, habían llegado a beber vinagre con azúcar para saciar la sed, ya que no contaban con agua.

El 25 de julio, el cañonero Laya comunicó con la posición, advirtiéndoles que el general Berenguer, el cual ya se encontraba en Melilla, les había autorizado a parlamentar con el enemigo y así acabar con el sufrimiento.

Una vez más, fue la Armada la única que puede hacer algo por ella, ya que se encontraban enfrente de la posición los cañoneros Laya, Princesa y Lauria. Los tres buques realizaron una leve, pero intensa, preparación por el fuego y, tras ella, fue otra vez el Laya el que volvió a enviar al alférez Lazaga a que recogiera, en barcas, a cuantos supervivientes pudiese, procedentes de la posición. El resultado de la operación fue nefasto, solo se salvaron 12 de los casi 300 defensores, muriendo varios marineros y quedando herido el alférez Lazaga.

Al día siguiente, el 26 de julio, se intentó la misma operación en la posición de Afrau, situada más hacia el este de Sidi Dris y ocupada por una compañía del Regimiento Ceriñola, una sección de ametralladoras, el destacamento de Artillería con 2 piezas, una sección de policía indígena y el equipo de transmisiones.

Esta vez la operación fue un éxito; se consiguió evacuar en barcas hasta los buques de la Armada a 130 de los 180 defensores, destacando el alférez de navío Pedro Pérez de Guzmán.

En el caso de estas dos posiciones, el mar fue la salvación de un puñado de españoles, que tras haberlas defendido hasta el límite de sus fuerzas y recibir la orden del mando de abandonarlas, se organizaron para que unos pudiesen llegar en barca o a nado hasta los buques de guerra, mientras otros les protegían, haciendo frente al enemigo, hasta entregar sus vidas por España

Frente al párrafo anterior, hay veces que el mar se convierte en un peligro, tal fue el caso del llamado "desastre del Prestige" (noviembre de 2002), en el que un petrolero de ese nombre se hundió en las costas gallegas derramando toda su carga en el mar. Ante este suceso, la Caballería tuvo que hacer gala a sus características de velocidad, movilidad, flexibilidad y fluidez, formando los primeros para hacerse cargo de la limpieza de la costa.

Cuando el suceso del "Prestige", yo me encontraba de comandante en Valladolid; acabábamos de trasladar el Regimiento Villaviciosa 14 desde Pozuelo de Alarcón para activar de nuevo el Regimiento Farnesio 12, con el Regimiento Santiago 1 y lo que quedaba del Regimiento Almansa 5 y Brigada de Caballería Jarama I, todas estas unidades ubicadas en Valladolid.

Era sábado por la tarde y estábamos cenando mi familia y unos amigos unas pizzas en un centro comercial, cuando recibo una llamada por el móvil. Se trataba del coronel del regimiento que de forma lacónica me dijo:

mañana tienes que hacerte cargo de un grupo formado por un escuadrón y una batería de artillería de Burgos, total unos 250 de tropa, y dirigirte a La Coruña para iniciar las tareas de limpieza de la costa.

Reconozco que la orden me desilusionó de gran manera, pues yo pensaba

¿Qué tenemos que ver los militares con limpiar las playas? Pero estaba claro

que no había mucha más gente donde elegir para realizar tal tarea.